Kontaktlinsenträger die in „jüngeren Jahren“ mit Kontaktlinsen ausgestattet worden sind, wollen auch im presbyopischen Alter nicht auf die Vorteile ihrer unsichtbaren Sehhilfen verzichten. Zusätzlich fühlen sich die heutigen Mitvierziger deutlich jünger als die Generationen vor ihnen. Diese Personengruppen wollen aus beruflichen und kosmetischen Gründen oftmals keine Lesebrille tragen. Insgesamt ein riesiges Potential.

Die Korrektion einer Presbyopie mit Kontaktlinsen kann durch monofokale, bifokale oder multifokale Kontaktlinsen erfolgen. Die Anpassung solcher Systeme stellt oftmals eine kleine Herausforderung für den Kontaktlinsenspezialisten dar. Der Sitz der Kontaktlinse hat noch größeren Einfluss auf den Anpasserfolg als schon bei „normalen“ Einstärkenlinsen. Je nach Art des Systems wird eine stärkere oder geringere Beweglichkeit gefordert. Bis auf die klassische Monovisionstechnik ist der Pupillendurchmesser von ausschlaggebender Bedeutung. Er beträgt etwa zwischen 3-5mm. Mit zunehmenden Alter nimmt der Pupillendurchmesser ab.

Die Anpassung von Kontaktlinsen für Presbyope ist eine wunderschöne Aufgabe – der Kontaktlinsenspezialist gibt dem Träger ein wenig Jugend zurück. Die Systeme sind ausgereifter als noch vor zehn Jahren und ermöglichen bessere Erfolge als noch vor kurzer Zeit.

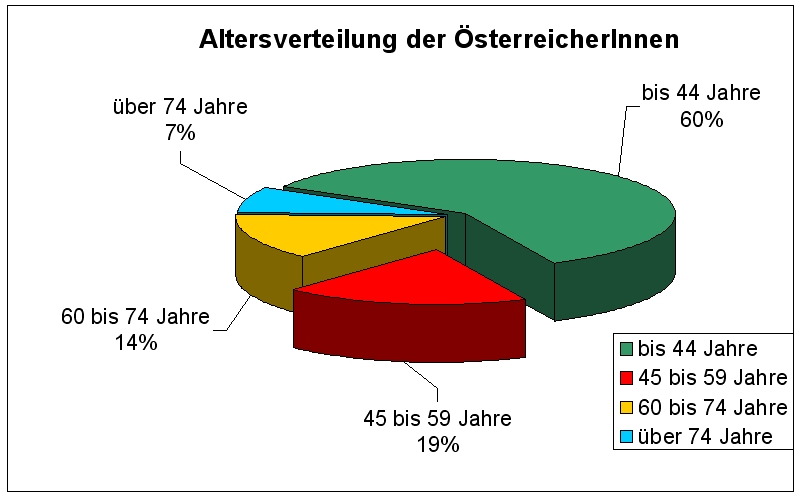

Mit 19% der Bevölkerung eine große Zielgruppe: Etwa 1,5 Millionen Österreicher befinden sich im Alter von 45-59 Jahren!

Klassische Monovisionstechnik

Wenn kein binokulares Stereosehen vorliegt oder diese nicht unbedingt beim Tragen der Kontaktlinsen notwendig ist und beide Augen einen ausreichenden Visus aufweisen, kann auf die Monovisionstechnik zurückgegriffen werden. Das Führungsauge wird dabei mit einer für die Ferne korrigierten Linse und das andere Auge mit einer für die Nähe optimierte Dioptriestärke versorgt. Diese Technik ist im angloamerikanischen Raum sehr beliebt. Im deutschsprachigen Europa wird diese Methode wegen der in Folge eingeschränkten Stereopsis weniger gern angewendet.

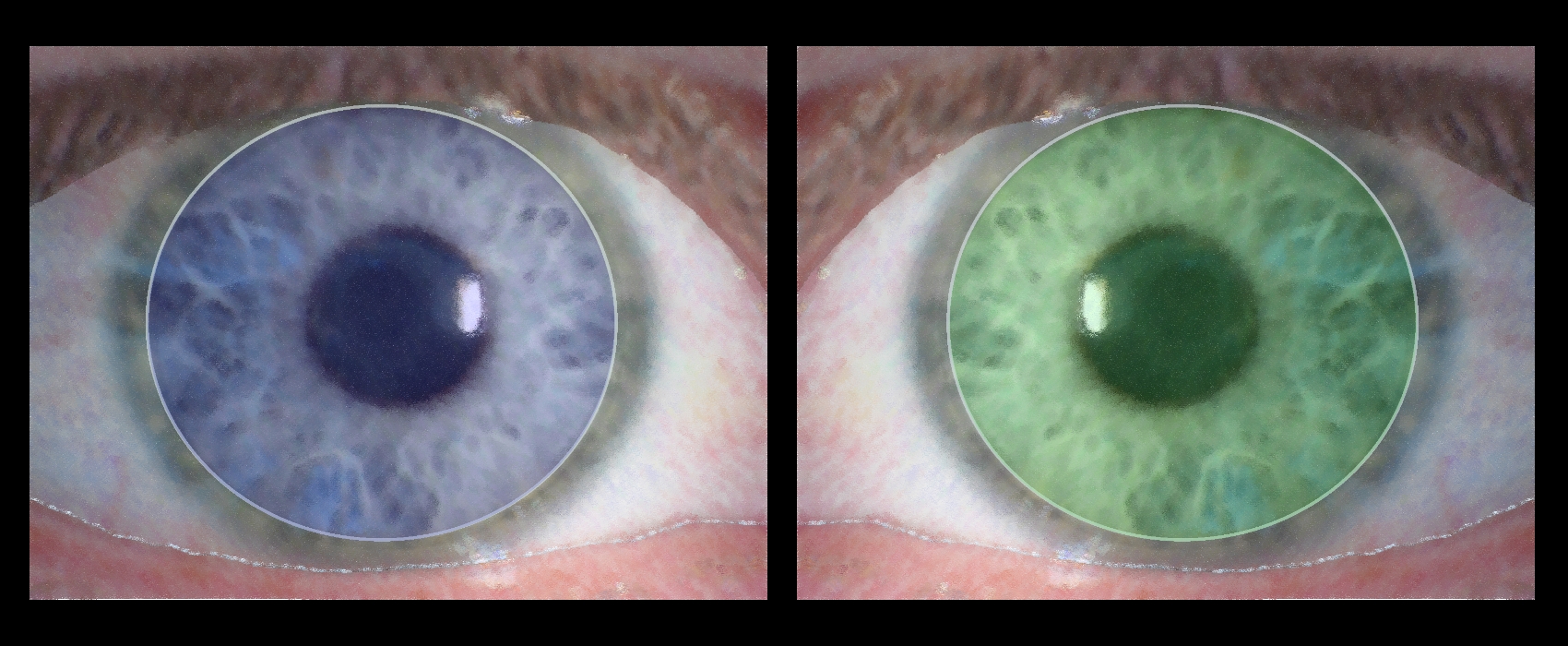

Klassische Monovision – z.B. R KL für Ferne (blau) und L KL für Nähe (grün)

Trotzdem sollte diese Methode auch in die Anpassüberlegung bei Additionen unter 1 Dioptrie miteinbezogen werden. Die Methode der Monovision weist z.B. in den USA einen hohen Erfolgsfaktor auf. Bei Autofahrern sollte diese Methodik jedoch auf jeden Fall aus rechtlichen Gründen unterbleiben. Bei der Ausübung vieler Sportarten kann die klassische Monovisionstechnik ebenfalls hinderlich sein.

Modifizierte Monovisionstechniken

Hier sind zwei Anwendungen möglich. Empfehlenswert sind rotationssymmetrische, simultane Systeme. Ein etwaiges Stabilisationsprisma auf nur einem Auge könnte nämlich optische und physiologische Nachteile beherbergen.

- Ein Auge wird mit einer Einstärken-Kontaktlinse, das andere Auge mit einer Mehrstärken-Kontaktlinse versorgt.

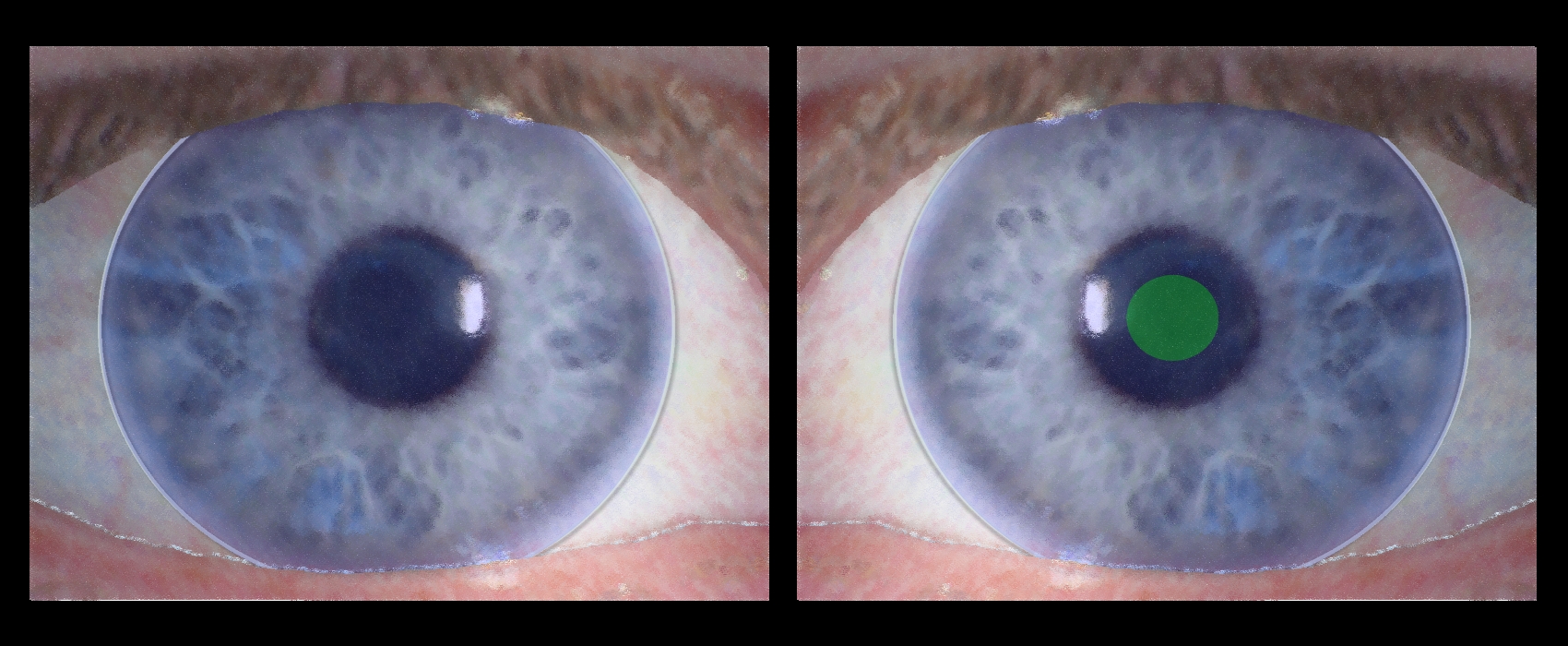

Modifizierte Monovision – z.B. R KL für Ferne (blau) und L simultane, rotatationssymmetrische Bifo-KL (Nahteil grün)

- Beide Augen werden mit Mehrstärken-Kontaktlinsen versorgt. Die Zonen werden allerdings so gewählt, dass das Führungs-Auge eine größere Fernzone und das andere Auge eine größere Nahzone erhält.

Modifizierte Monovision – z.B. R simultane, rotatationssymmetrische Bifo-KL mit kleinem Nahteil (grün) und L mit größerem Nahteil (grün)

Alternierende Systeme

Der Kontaktlinsenträger blickt je nach Entfernung entweder durch Fern- oder Nahzone der Kontaktlinse. Der Nahteil befindet sich also nur beim Blick in die Nähe vor der Pupille. In Folge entsteht auf der Netzhaut jeweils eine scharfe Abbildung.

Alternierende Systeme – z.B. formstabile Kontaktlinsen mit „spitzlosen Torteneck-Segement“ beim Blick in die Ferne

Diese Systemart erfordert eine gute Verschieblichkeit der Kontaktlinse, welche nur mit formstabilen Kontaktlinsen zu erreichen ist. Die Anpassung sollte relativ flach erfolgen um eine optimale Beweglichkeit zu ermöglichen.

Das gleiche alternierende System wie bei der Abbildung zuvor,

allerdings beim Blick in die Nähe

Die Verschiebung erfolgt beim Blick nach unten mit Hilfe des Unterlides. Schlaffe Unterlider oder ungünstige Lidstellungen können alternierende Systeme zum Scheitern bringen.

Simultane Systeme

Alle Zonen für die unterschiedlichen Entfernungen befinden sich gleichzeitig vor der Pupille. Es entstehen folglich vom angeblickten Objekt zwei überlagernde Bilder auf der Netzhaut. Je nach Entfernung des angeblickten Objektes sorgt die zuständige Zone für eine scharfe Abbildung auf der Netzhaut. Die Zone für die andere Entfernung steuert ein unscharfes Netzhautbild bei. Der Träger solcher Systeme muss lernen, das jeweils unschärfere Netzhautbild zu unterdrücken und sich auf die scharfe Abbildung konzentrieren. Dies geschieht im kortikalen Bereich des Sehzentrums. Das Erlernen der physiologische Unterdrückung kann eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigen.

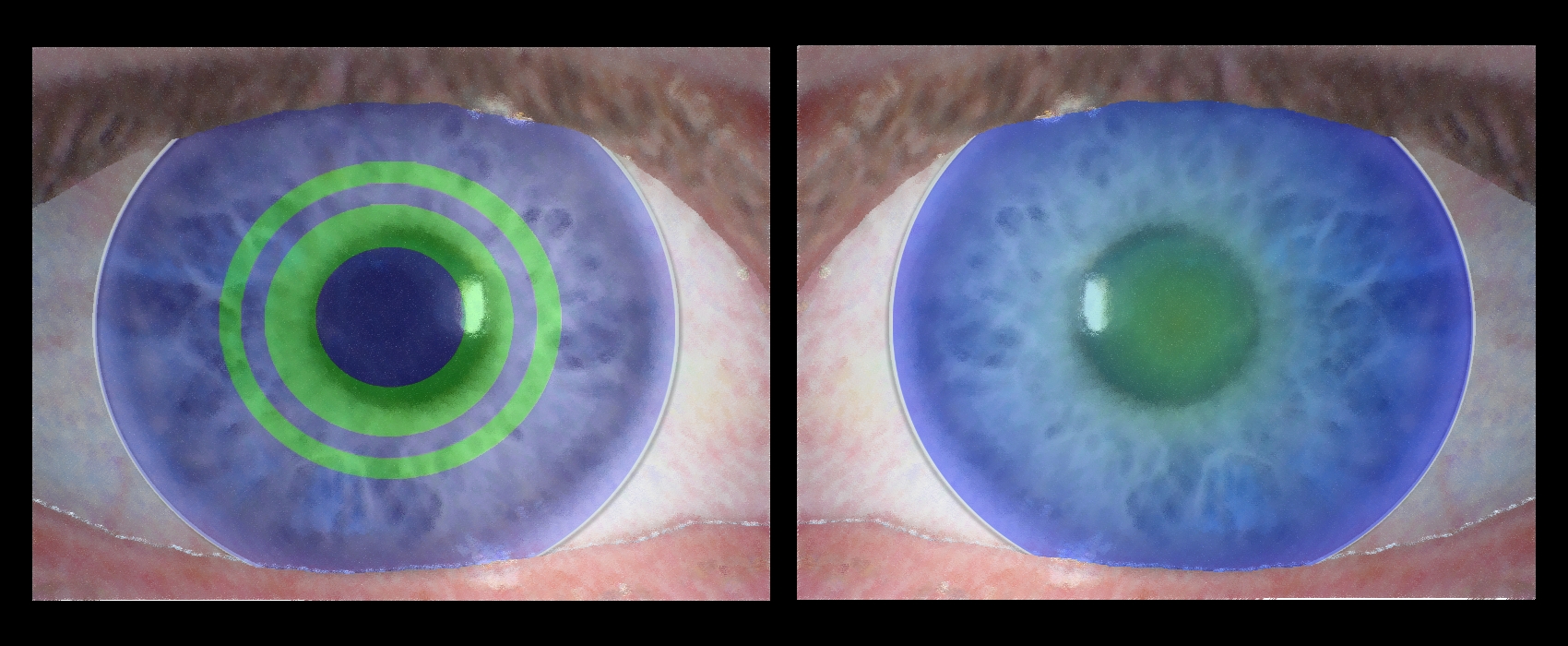

Simultane Systeme – z.B. weiche Kontaktlinsen z.B. R Nahzone (grün) zentral und L Fernzone (blau) zentral

Eine Vielzahl weicher Bifokal-Kontaktlinsen sind als simultanes System konzipiert. Die Anpassung sollte relativ steil erfolgen um die Beweglichkeit eher gering zu halten. Ist die Beweglichkeit zu groß, dann wandert eine der beiden Linsenbereiche permanent aus dem Bereich der Pupille heraus. Zu beachten ist, dass bei zentraler Nahzone und einer hohen Leuchtdichte das Sehen in der Nähe besser sein wird als in der Nähe. Umgekehrt wird das Sehen in der Ferne bei zentraler Fernzone und hohen Leuchtdichte besser ausfallen.

Simultane Systeme – z.B. R abwechselnd Ringe für Ferne (blau) und Nähe (grün); L Multifokallinse: zentral ist die stärkste Addition (grün), die zum Rand der Pupille bis zur Fernstärke (blau) abnimmt

Die Vermessung der Pupillengröße bei minimaler, mittlerer und maximaler Beleuchtung ist daher von großer Wichtigkeit. Aufgrund der gemessenen Durchmesser kann die notwendige Größe der zentralen Zone abgeschätzt werden.

Rotationssymmetrische Systeme

Die Drehung der Linse am Auge ist nicht kausal für die Durchblickszone. Fern- und Nahzone sind konzentrisch zueinander zugeordnet. Die Kontaktlinse muss allerdings optimal zentrieren. Ein dezentrierter Linsensitz gefährdet den Anwendungserfolg.

Segmentförmige Systeme

Diese Systeme betreffen naturgemäß formstabile, alternierende Systeme. Das Nahsegment besteht im Normalfall aus einem eingeschmolzenen Segment mit höherer Brechzahl. Die Drehung der Kontaktlinse ist wesentlich für die Möglichkeit durch den richtigen Bereich durchzublicken. Deshalb muss eine zusätzliche Maßnahme zur Unterbindung der Linsenrotation auf der Hornhaut getroffen werden. Mögliche Stabilisationsarten sind ein Prismenballast (meist zwischen 1-2 cm/m) oder eine Stutzkante. Dem Vorteil einer uneingeschränkten Fernzone steht der Nachteil einer etwas aufwendigeren Anpassung gegenüber die schon ein wenig Erfahrung erfordert.

Diffraktive Systeme

Bei diesen Systemen wird mittels Beugung zur Aufspaltung zwischen Nah- und Fernwirkung genutzt. Sie basieren nach dem Prinzip der Fresnelschen Zonenplatte. In der Kontaktlinse sind Ringe genau definierter Breiten und Abständen eingearbeitet.

Die Beugungsmaxima und Minima sind so berechnet, dass sowohl ferne als auch nahe Objekte scharf auf der Netzhaut abgebildet werden können. Wie bei den simultanen Systemen, entstehen vom angeblickten Objekt zwei überlagernde Bilder auf der Netzhaut. Dem Vorteil, dass die Pupillengröße ignoriert werden kann stehen die Nachteile eines Kontrastverlustes und eines geringfügigen Lichtverlusts gegenüber.

Zusammenfassung

Alle Systemarten haben Vor- und Nachteile. In der Praxis hat sich bewährt beim Kunden mehrere Systeme auszutesten und so „seine beste“ Kontaktlinsenart zu finden. Hier gilt: Wichtig ist nicht die Theorie des „besten Systems“ sondern die höchste Akzeptanz des Kontaktlinsenträgers. Ein zufriedener Träger von Mehrstärkenkontaktlinsen wird – allein aufgrund der Tatsache

trotz seines presbyopen Alters keine Brillen für die Ferne und beim Lesen zu benötigen – in seinem Umfeld Werbung für seinen Kontaktlinsenspezialisten machen.